とある病院薬剤師がパーキンソン病の病態、治療薬についてわかりやすくまとめてみた

クリックできる目次

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは、体のふるえ、動作がゆっくりになる、筋肉がこわばり手足が動かしにくくなる、

転びやすくなるなどの症状を特徴とする病気です。

脳の指令を伝えるドパミンと呼ばれる物質が減ることによって起こります。

パーキンソン病は高齢になるほどかかりやすくなる病気で、日本では1,000人に1~1.5人くらいの割合で患者さんがいるといわれています。

50歳以上で起こることが多いですが、40歳以下の若い方でも発症することがあり、この場合は若年性パーキンソン病と呼ばれます。

Medical note HP より引用

https://medicalnote.jp/diseases/パーキンソン病?utm_campaign=パーキンソン病&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

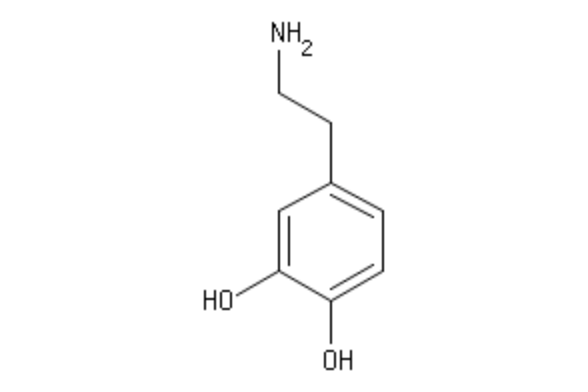

ドパミン

ドーパミン(英: dopamine)は、中枢神経系に存在する神経伝達物質で、アドレナリン、ノルアドレナリンの前駆体でもある。

運動調節、ホルモン調節、快の感情、意欲、学習などに関わる。

セロトニン、ノルアドレナリン、アドレナリン、ヒスタミン、ドーパミンを総称してモノアミン神経伝達物質と呼ぶ。

またドーパミンは、ノルアドレナリン、アドレナリンと共にカテコール基をもつためカテコールアミンとも総称される。

Wikipedia より引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/ドーパミン

原因

パーキンソン病は、脳が体を動かすための指令を調節するドパミンと呼ばれる物質が減ることによって起こります。

ドパミンは脳の黒質と呼ばれる部位にある“ドパミン神経細胞”で作られ、大脳皮質からの指令を調節し、

筋肉の動きをスムーズにするはたらきをもっています。

ドパミン神経細胞は健康な人でも加齢とともにある程度自然に減少し、体が動かしにくくなる原因になっていますが、

パーキンソン病の患者さんでは減少のスピードが速いことが分かっています。

ドパミン神経細胞がなぜ減少するかについて、正確な理由は分かっていませんが、

ドパミン神経細胞の中にαシヌクレインと呼ばれるタンパク質が蓄積することが関わっていると考えられています。

そのほかに、生活習慣などの違いではパーキンソン病の発症に明らかな差は現在のところ、報告されておりません。

ほとんどのパーキンソン病に遺伝性はありませんが、若年性パーキンソン病を発症する方の中には家族にも

パーキンソン病発症に関わる遺伝子が見つかることもあります。

パーキンソン病の症状

パーキンソン病の症状には、大きく分けると運動症状と非運動症状があります。

特に運動症状はパーキンソン病に特徴的な症状で、パーキンソン病を診断する際に必ず確かめられるものです。

運動症状

主な運動症状に、ふるえ(振戦)、筋強剛、動作緩慢、姿勢反射障害があります。

ふるえ

静止時振戦とも呼ばれ、椅子に座って手を膝に置いているときなど、じっとしている際に手足がふるえる症状が見られます。

筋強剛

肩、膝、指などの筋肉が固くなって、スムーズに動かしづらくなります。自分ではあまり感じず、他人に手足や頭部を動かされたときに抵抗を感じることもあります。

動作緩慢

動きが遅くなり、細かい動作がしにくくなります。歩くときに足が出にくくなる“すくみ足”と呼ばれる症状が見られることもあります。

姿勢反射障害

体のバランスが取りづらくなり、転びやすくなります。この症状はパーキンソン病を発症して数年経ってから起こることが多く、

発症後早期に現れるときはほかの病気を疑います。

非運動症状

運動症状以外に、自律神経症状、認知障害、嗅覚障害、睡眠障害、精神症状、疲労や疼痛などの非運動症状が見られることもあります。これらは、運動症状が現れる前に見られることもあります。

自律神経症状

便秘、頻尿、立ちくらみ、食後のめまいや失神、発汗、むくみ、冷え、性機能障害などが現れることがあります。

認知障害

遂行機能障害(いくつかの手順を踏む行動が計画できなくなること)や認知症症状(もの忘れがひどくなるなど)が見られることがあります。

嗅覚障害

においがしなかったり、感じにくくなったりすることがあります。

睡眠障害

夜眠れなくなる不眠の症状や日中眠くなるなどの症状が現れることがあります。

精神症状

気分が晴れないうつ症状や、アパシーと呼ばれる身の周りのことへの関心が薄れたり日常動作をする気力が

なくなったりする状態が現れることがあります。

疲労、疼痛、体重減少

疲れやすくなる、肩や腰、手足の筋肉に痛みが現れる、体重が減るなどの症状が見られることがあります。

検査・診断

パーキンソン病の診断は、パーキンソン病に特徴的な運動症状の有無を元に、

パーキンソン病以外の似たような症状の病気を除外することで診断されます。

パーキンソン病に特徴的な運動症状(安静時のふるえ、筋強剛、動作緩慢、姿勢反射障害)はパーキンソニズムとも呼ばれ、

パーキンソン病の重要な手がかりですが、脳や神経のほかの病気や薬物の副作用でも見られることがあります(パーキンソン症候群)。

これらの症状が認められるかに加えて、ドパミン補充療法と呼ばれるパーキンソン病の治療で症状が改善する、

脳のCTやMRIにほかの病気を疑う所見が認められない、パーキンソニズムを起こす薬物や毒物への曝露がないといった基準を満たした場合に

パーキンソン病であると診断されます。

Medical note より引用

https://medicalnote.jp/diseases/パーキンソン病?utm_campaign=パーキンソン病&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

メニエール病の治療薬を服用している入院患者はたびたび見かけます!

パーキンソン病の治療について

現段階ではパーキンソン病を根本的に治療する方法はなく、症状を緩和する対症療法が中心となります。

治療の基本は薬物治療で、減少したドパミンを補充する治療が行われます。

そのほか、脳に直接アプローチする手術療法が行われることもあります。

パーキンソン病の治療薬について

薬物治療の中心となるのは、レボドパとドパミンアゴニストと呼ばれる薬です。

レボドパは不足したドパミンの前駆物質であり、脳に運ばれてドパミンに変換され、症状を緩和します。

ドパミンアゴニストは少なくなったドパミン神経細胞を介さずにドパミンの作用を補うはたらきがあります。

これらのほかに、抗コリン薬、COMT阻害薬、MAO-B阻害薬、ドロキシドパなどがあり、通常は複数の薬を組み合わせて治療が行われます。

パーキンソン病治療薬一覧

・レボドパ製剤(単剤、配合薬)

・ドパミン作動薬(麦角薬、非麦角薬)

・MAO-B阻害薬

・COMT阻害薬

・レボドパ賦活薬

・アデノシンAzA受容体拮抗薬

・抗コリン薬

・ドパミン遊離促進薬

・ノルアドレナリン前駆物質

レボドパ製剤(単剤、配合薬)

詳細はこちらの記事から↓

ドパミン作動薬(麦角薬、非麦角薬)

詳細はこちらの記事から↓

MAO-B阻害薬

詳細はこちらの記事から↓

COMT阻害薬

詳細はこちらの記事から↓

レボドパ賦活薬

詳細はこちらの記事から↓

アデノシンAzA受容体拮抗薬

詳細はこちらの記事から↓

抗コリン薬

詳細はこちらの記事から↓

ドパミン遊離促進薬

詳細はこちらの記事から↓

ノルアドレナリン前駆物質

詳細はこちらの記事から↓

臨床現場で病院薬剤師として思うこと

パーキンソン病の患者は多くみられます。

特に私は整形外科、外科を担当する病棟担当薬剤師でもあるので医師、看護師に医薬品について相談されます。

手術後はかかりつけの病院に転送など多かったりするのですが出来るのなら患者の負担にならないように

手術をした病院で適切なリハビリ後に退院してほしいと感じています。(大多数はそのように対応している)

そのためには薬剤師としてパーキンソン病の治療薬についての理解を深めないとなという事を常に意識して業務を行なっています。

さいごに

生きているうちに病気になることはあると思います。

その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり

自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。

その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。