とある病院薬剤師がパーキンソン病の治療薬であるレボドパ製剤(単剤、配合薬)についてわかりやすくまとめてみた

クリックできる目次

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは、体のふるえ、動作がゆっくりになる、筋肉がこわばり手足が動かしにくくなる、

転びやすくなるなどの症状を特徴とする病気です。

脳の指令を伝えるドパミンと呼ばれる物質が減ることによって起こります。

パーキンソン病は高齢になるほどかかりやすくなる病気で、日本では1,000人に1~1.5人くらいの割合で患者さんがいるといわれています。

50歳以上で起こることが多いですが、40歳以下の若い方でも発症することがあり、この場合は若年性パーキンソン病と呼ばれます。

Medical note HP より引用

https://medicalnote.jp/diseases/パーキンソン病?utm_campaign=パーキンソン病&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

パーキンソン病の治療について

現段階ではパーキンソン病を根本的に治療する方法はなく、症状を緩和する対症療法が中心となります。

治療の基本は薬物治療で、減少したドパミンを補充する治療が行われます。

そのほか、脳に直接アプローチする手術療法が行われることもあります。

パーキンソン病の治療薬について

薬物治療の中心となるのは、レボドパとドパミンアゴニストと呼ばれる薬です。

レボドパは不足したドパミンの前駆物質であり、脳に運ばれてドパミンに変換され、症状を緩和します。

ドパミンアゴニストは少なくなったドパミン神経細胞を介さずにドパミンの作用を補うはたらきがあります。

これらのほかに、抗コリン薬、COMT阻害薬、MAO-B阻害薬、ドロキシドパなどがあり、通常は複数の薬を組み合わせて治療が行われます。

パーキンソン病治療薬一覧

・レボドパ製剤(単剤、配合薬)

・ドパミン作動薬(麦角薬、非麦角薬)

・MAO-B阻害薬

・COMT阻害薬

・レボドパ賦活薬

・アデノシンAzA受容体拮抗薬

・抗コリン薬

・ドパミン遊離促進薬

・ノルアドレナリン前駆物質

レボドパ製剤(単剤)

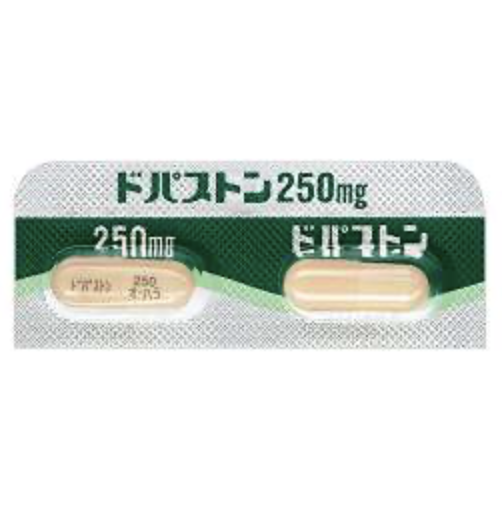

ドパストン

効能効果

○パーキンソン病

○パーキンソン症候群

作用機序

レボドパは、パーキンソン病の病態生理に重要な関連性を有するといわれるドパミンの前駆物質で、

その投与により血液・脳関門を通過し脳内に取りこまれ、そこでドパミンに転換されて生理作用を発揮し、

パーキンソン病及びパーキンソン症候群に効果をもたらすとされている。

用法用量

通常、1日量1~3カプセル(レボドパとして250~750mg)を1~3回に分けて食後直ちに経口投与する。

その後2~3日毎に1日量として1カプセル(レボドパとして250mg)宛増量し、症例毎に最適投与量を定め維持量とする。

(標準維持量1日1.5~3.5g)。なお年齢、症状に応じて適宜増減する。

添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/180095_1164001B1034_1_11

レボドパ製剤(配合薬)

メネシット(ネオドパストン、カルコーパ、ドパコール)

効能効果

パーキンソン病、パーキンソン症候群

作用機序

投与されたレボドパは脳内で脱炭酸されてドパミンとなりパーキンソニズムの諸症状を緩解するといわれているが、

経口投与されたレボドパは脳外組織においてドパ脱炭酸酵素により、血液脳関門を通過できないドパミンに急速に転換されるため、

単独投与時においては脳内に取り込まれるレボドパ量はごくわずかである。

カルビドパは血液脳関門を通過せず末梢組織においてのみレボドパの脱炭酸を阻害するため、

レボドパと併用することにより脳内へ移行するレボドパ量を増し、脳内におけるドパミンへの転換量を増加させる。

なお、カルビドパ単独では抗パーキンソン作用を示さない。

用法用量

レボドパ未服用患者

通常、レボドパ量として1回100~125mg、1日100~300mg経口投与よりはじめ、

毎日又は隔日にレボドパ量として100~125mg宛増量し、

最適投与量を定め維持量(標準維持量はレボドパ量として1回200~250mg、1日3回)とする。

なお、症状により適宜増減するが、レボドパ量として1日1,500mgを超えないこととする。

レボドパ既服用患者

通常成人に対し、レボドパ単味製剤の服用後、少なくとも8時間の間隔をおいてから、

レボドパ1日維持量の約1/5量に相当するレボドパ量を目安として初回量をきめ、

1日3回に分けて経口投与する。

以後、症状により適宜増減して最適投与量を定め維持量(標準維持量はレボドパ量として1回200~250mg、1日3回)

とするが、レボドパ量として1日1,500mgを超えないこととする。

薬価

| 総称名 | 販売名 | 薬価 |

|---|---|---|

| デュオドーパ (アッヴィ) | デュオドーパ配合経腸用液 (先発品) | 15282.2円/カセット |

| ネオドパストン (大原薬品工業) | ネオドパストン配合錠L100 (先発品) | 14.7円/錠 |

| ネオドパストン配合錠L250 (先発品) | 40.3円/錠 | |

| メネシット (オルガノン) | メネシット配合錠100 (先発品) | 10.5円/錠 |

| メネシット配合錠250 (先発品) | 29.2円/錠 | |

| カルコーパ (共和薬品工業) | カルコーパ配合錠L100 (後発品) | 11.3円/錠 |

| カルコーパ配合錠L250 (後発品) | 32.4円/錠 | |

| ドパコール (ダイト) | ドパコール配合錠L50 (後発品) | 6.1円/錠 |

| ドパコール配合錠L100 (後発品) | 8.1円/錠 | |

| ドパコール配合錠L250 (後発品) | 29.8円/錠 |

添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/181615_1169101F1146_3_02

イーシー・ドパール(ネオドパゾール)

効能効果

パーキンソン病・パーキンソン症候群

作用機序

本剤に含有されているレボドパは脳内に移行し、錐体外路中枢である線条体、黒質等でドパミンに転換され作用をあらわす。

一方、本剤に配合されているベンセラジド塩酸塩は常用量では脳内に移行せず、肝臓、腎臓、心臓、

小腸等末梢においてドパ脱炭酸酵素を阻害し、末梢でのカテコールアミン産生を抑制し、

血中レボドパ濃度を高めてその脳内への移行量を増加させる。

なお、レボドパ単剤と異なり、本剤はビタミンB6併用の影響をほとんど受けない。

用法用量

レボドパ未投与例の場合

通常成人は初回1日量1~3錠を1~3回に分けて、食後に経口投与し、2~3日毎に1日量1~2錠ずつ漸増し、

維持量として1日3~6錠を経口投与する。

レボドパ投与例の場合

通常成人初回1日量は投与中のレボドパ量の約1/5に相当するレボドパ量(本剤1錠中レボドパ100mg含有)に切り換え、

1~3回に分けて、食後に経口投与し、漸増もしくは漸減し、維持量として1日量3~6錠を経口投与する。

なお、年令、症状により適宜増減する。

薬価

| 総称名 | 販売名 | 薬価 |

|---|---|---|

| イーシー・ドパール (大原薬品工業) | イーシー・ドパール配合錠 (先発品) | 14.9円/錠 |

| ネオドパゾール (アルフレッサファーマ) | ネオドパゾール配合錠 (先発品) | 19.3円/錠 |

| マドパー (太陽ファルマ) | マドパー配合錠 (先発品) | 17円/錠 |

| マドパー (太陽ファルマ) | マドパー配合錠L50 (先発品) | 11.6円/錠 |

| マドパー配合錠L100 (先発品) | 17円/錠 |

添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/180095_1169100F1052_2_01

臨床現場で病院薬剤師として思うこと

パーキンソン病の患者は多くみられます。

特に私は整形外科、外科を担当する病棟担当薬剤師でもあるので医師、看護師に医薬品について相談されます。

手術後はかかりつけの病院に転送など多かったりするのですが出来るのなら患者の負担にならないように

手術をした病院で適切なリハビリ後に退院してほしいと感じています。(大多数はそのように対応している)

そのためには薬剤師としてパーキンソン病の治療薬についての理解を深めないとなという事を常に意識して業務を行なっています。

さいごに

生きているうちに病気になることはあると思います。

その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり

自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。

その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。