とある病院薬剤師が心不全の症状を緩和する治療薬の利尿剤についてわかりやすくまとめてみた

クリックできる目次

心不全とは

心不全とは、一般的には「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」と定義されています。

医学的には「心腔内に血液を充満させ、それを駆出するという心臓の主機能になんらかの障害が生じた結果出現するため、

心外膜や心筋、心内膜疾患、弁膜症、冠動脈疾患、大動脈疾患、不整脈、内分泌異常など、さまざまな要因により引き起こされるもの」です。

そのような状態が急性に出現、あるいは悪化した病態は急性心不全、慢性に継続し日常生活に支障をきたしている病態は

慢性心不全と分類されていました。

しかし、明らかな症状や兆候が出る以前からの早期治療介入の有用性が確認されている現在では、

この急性・慢性を区別する重要性が薄れています。

症状が出現するようになると、息切れや疲労感、呼吸困難感、足を中心としたむくみなどの症状が目立つようになります。

心不全は年齢を重ねるごとに発症するリスクが上がるため、高齢化が進む日本においては年々発症者が増えている病気でもあります。

今後もさらに患者数が増加することが予想されていますので、注意すべき病気の1つです。

心不全の経過は多くの場合、慢性・進行性です。大多数の心不全は急性心不全として発症しますが、代償化され慢性心不全に移行します。

その後は慢性に進行しますが、急性増悪により非代償性急性心不全を反復しやすくなります。

急性増悪を繰り返すことにより徐々に重症化していきます。さらに、経過中に突然死をきたすこともあります。

詳細はこちらの記事から↓

Medical Note より引用

https://medicalnote.jp/diseases/心不全?utm_campaign=心不全&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

日本には現在約100万人の心不全患者がいて超高齢化に伴い増えていくと予想されているよ!!

心不全について

原因

心不全の原因は、心臓自体に問題がある場合と、心臓の機能に間接的な悪影響を及ぼす要因がある場合の2つのタイプに分けられます。

まず、心臓に問題がある病気として挙げられるのは、心筋梗塞、心臓弁膜症、心筋炎、心筋症、先天性心疾患などです。

これらの病気は心臓に負担をかけたり、心臓の筋肉にダメージを与えたりすることにより、心臓の機能が低下していきます。

一方、心臓への間接的な悪影響を及ぼす原因としては、高血圧、貧血、甲状腺機能亢進症など心臓に過度な負担を引き起こす病気が挙げられます。

また、腎機能の低下によって体液量(血液量)が増えることで心臓に負担が生じ、心不全を引き起こすことも少なくありません。

そのほか、一部の抗がん剤やアルコールなどは心臓の筋肉にダメージを与えることがあり、

長期間に及ぶと心不全に移行するケースがあると報告されています。

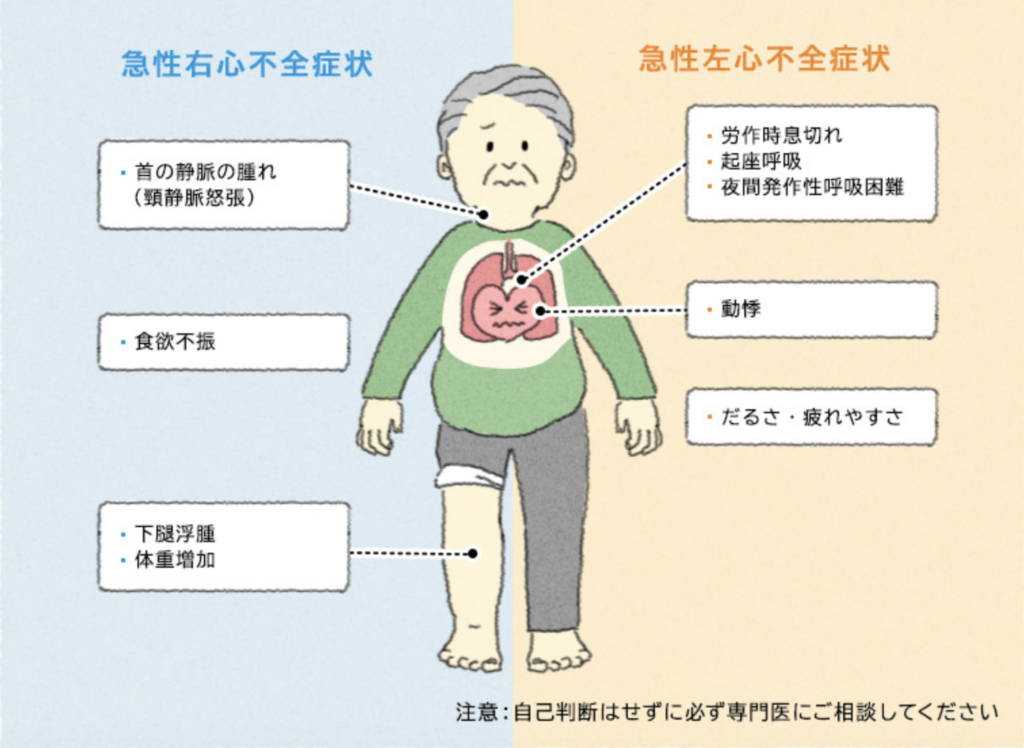

症状

大塚製薬 HPより引用

https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/heart-failure/symptoms/

心不全の症状は、原因や重症度によって大きく異なります。

心不全により全身に酸素を含んだ血液を十分に送れなくなると、動悸や息切れ、疲労感、怠さなどが生じます。

また、全身を巡った血液が心臓に戻りにくくなった場合にはむくみの症状を引き起こします。

心筋梗塞などのように心臓に急激なダメージを与える病気が原因の場合は、肺がうっ血して水がたまることで突然の息切れ、

呼吸困難感などの強い症状が現れます。

一方、高血圧や心臓弁膜症など徐々に心臓の機能が衰えていく病気が原因の場合は、

運動時の息切れや動悸などが生じるようになるなど少しずつ症状が進行します。

そして、過労やストレス、暴飲暴食などがきっかけとなって急激に症状が悪化していくのが特徴です。

検査・診断

心不全が疑われるときは次のような検査が行われます。

画像検査

心臓の大きさや胸水の有無などを調べるために、まずは胸部X線検査(レントゲン検査)が行われます。

心不全の診断に有用なだけではなく、重症度を簡易的に評価することも可能です。

血液検査

心不全を発症すると“BNP”と呼ばれるホルモンが多く分泌されるようになります。

このため、心不全が疑われるときは胸部X線検査と同様に血中のBNP量を評価するための血液検査がほぼ全てのケースで行われます。

また、血液検査には心臓の筋肉へのダメージの有無などを評価するために用いられる検査項目もあり、

一般的にはBNPとともにそれらの項目が調べられることがあります。

心臓エコー検査

心臓の動きや構造的な異常の有無などを観察することができ、なおかつ心臓の機能を評価することも可能な検査です。

外来などでも簡便に行うことができるため、心不全が疑われる症状があるときに広く行われています。

心電図検査

心臓の筋肉の電気的な活動を体表面に取り付けた電極が感知し、波形として記録する検査です。

心不全は心臓の筋肉に異常が引き起こされているケースも多いため、心電図検査も行うのが一般的です。

Medical Note より引用

https://medicalnote.jp/diseases/心不全?utm_campaign=心不全&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

心不全の治療について

心不全の治療

症状のある心不全治療には、慢性心不全治療と急性増悪時における急性心不全治療の両方が含まれます。

慢性心不全と診断された場合は、第一に原因となっている病気の治療を行います。

そのうえで、慢性心不全の症状を改善するには病状に合わせて次のような治療が行われます。

薬物療法

慢性心不全で症状があり、心臓超音波検査で左室駆出率(心臓の収縮力を示す値)が40%未満の場合は、

体内の余分な水分を取り除くことで心臓への負担を軽減する利尿薬、慢性心不全で増悪因子となっている

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系ホルモン(血圧を調整するホルモン)の作用を阻害する

レニン・アンジオテンシン系阻害薬やミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、長期的に心臓を保護する作用があるとされる

β遮断薬を中心に、古典的に心臓のはたらきを補助するとされているジギタリスなどを用いた薬物療法を行うことが推奨されています。

一方で、心臓超音波検査で左室駆出率が40%以上の場合は、症状を軽減する目的での利尿薬以外は、

有効な薬物療法がまだ明確に決められない状況です。

心不全の薬物療法には以下のものがあります。

- 症状を緩和する薬剤:利尿薬、血管拡張薬、またはジゴキシン

- 余命を延長する薬剤:アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、ベータ遮断薬、アルドステロン拮抗薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)、またはアンジオテンシン受容体/ネプリライシン阻害薬(ARNI)、ナトリウム-グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害薬、洞結節阻害薬

どの種類の薬剤を使うかは、心不全の種類によって異なります。

収縮性心不全(駆出率が低下した心不全、HFrEF)では、すべてのクラスの薬剤が役立ちます。

拡張性心不全(駆出率が保持された心不全、HFpEF)では、一般的にACE阻害薬、ARB、アルドステロン拮抗薬、

ベータ遮断薬、およびSGLT2阻害薬のみが使用されます。

駆出率が軽度低下した心不全(HFmrEF)では、ARNIとSGLT2阻害薬が役に立つことがあります。

利尿薬

塩分制限だけでは水分貯留が軽減しない場合、しばしば利尿薬が処方されます。

この種の薬は、作られる尿の量を増やすことで腎臓からの塩分と水分の除去を助け、体全体の水分を減少させます。

フロセミドやトラセミド、ブメタニドなどのループ利尿薬は、心不全に対して最もよく使用される利尿薬です。

これらの利尿薬は通常、長期にわたって服用されますが、緊急時には静脈内投与すると非常に効果的です。

ループ利尿薬は中等度から重度の心不全に適しています。

より効果が穏やかで、血圧を下げる作用もあるサイアザイド系利尿薬(ヒドロクロロチアジドなど)は、

心不全に加えて高血圧がみられる人などに処方されます。

ループ利尿薬とサイアザイド系利尿薬には、尿中にカリウムを排出させる作用があり、低カリウム血症を引き起こすことがあります。

そのため、カリウムの濃度を上昇させる利尿薬(カリウム保持性利尿薬)や、カリウムのサプリメントと併用することがあります。

心不全のすべての人にとって、スピロノラクトンは望ましいカリウム保持性利尿薬であり、腎機能がひどく低下しない限り使用できます。

この薬は心不全患者の延命に役立ちます。

利尿薬の服用は尿失禁を悪化させる可能性がありますが、通常は、トイレが利用できないときやトイレへのアクセスが不便なときに

失禁のリスクが生じることがないように、利尿薬を使用するタイミングを調整することが可能です。

ループ利尿薬(ラシックス、トラセミド)

詳細はこちらの記事から↓

カリウム保持性利尿薬(スピロノラクトン)

詳細はこちらの記事から↓(執筆中)

サイアザイド利尿薬(ヒドロクロロチアジド)

詳細はこちらの記事から↓(執筆中)

V2-受容体拮抗剤(サムスカ)

詳細はこちらの記事から↓

炭酸脱水素酵素阻害薬(ダイアモックス)

詳細はこちらの記事から↓(執筆中)

Medical Note より引用

https://medicalnote.jp/diseases/心不全?utm_campaign=心不全&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

臨床現場で病院薬剤師として思うこと

多くの高齢者の方が心不全で入院されてきますが服用する医薬品の数、食事制限等で見ている方が苦しくなってきます。

生活習慣病がリスク要因となるので普段の生活習慣の見直しはしておいた方が未来への自分自身への投資になると思います。

身体の微妙な違和感を感じることが出来るのは自分自身だけなので日頃からメンテナンスを怠らないようにしていきましょうね。

さいごに

生きているうちに病気になることはあると思います。

その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり

自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。

その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。