とある病院薬剤師がパーキンソン病の治療薬であるレボドパ賦活薬についてわかりやすくまとめてみた

クリックできる目次

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは、体のふるえ、動作がゆっくりになる、筋肉がこわばり手足が動かしにくくなる、

転びやすくなるなどの症状を特徴とする病気です。

脳の指令を伝えるドパミンと呼ばれる物質が減ることによって起こります。

パーキンソン病は高齢になるほどかかりやすくなる病気で、日本では1,000人に1~1.5人くらいの割合で患者さんがいるといわれています。

50歳以上で起こることが多いですが、40歳以下の若い方でも発症することがあり、この場合は若年性パーキンソン病と呼ばれます。

Medical note HP より引用

https://medicalnote.jp/diseases/パーキンソン病?utm_campaign=パーキンソン病&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

パーキンソン病の治療について

現段階ではパーキンソン病を根本的に治療する方法はなく、症状を緩和する対症療法が中心となります。

治療の基本は薬物治療で、減少したドパミンを補充する治療が行われます。

そのほか、脳に直接アプローチする手術療法が行われることもあります。

パーキンソン病の治療薬について

薬物治療の中心となるのは、レボドパとドパミンアゴニストと呼ばれる薬です。

レボドパは不足したドパミンの前駆物質であり、脳に運ばれてドパミンに変換され、症状を緩和します。

ドパミンアゴニストは少なくなったドパミン神経細胞を介さずにドパミンの作用を補うはたらきがあります。

これらのほかに、抗コリン薬、COMT阻害薬、MAO-B阻害薬、ドロキシドパなどがあり、通常は複数の薬を組み合わせて治療が行われます。

パーキンソン病治療薬一覧

・レボドパ製剤(単剤、配合薬)

・ドパミン作動薬(麦角薬、非麦角薬)

・MAO-B阻害薬

・COMT阻害薬

・レボドパ賦活薬

・アデノシンAzA受容体拮抗薬

・抗コリン薬

・ドパミン遊離促進薬

・ノルアドレナリン前駆物質

レボドパ賦活薬

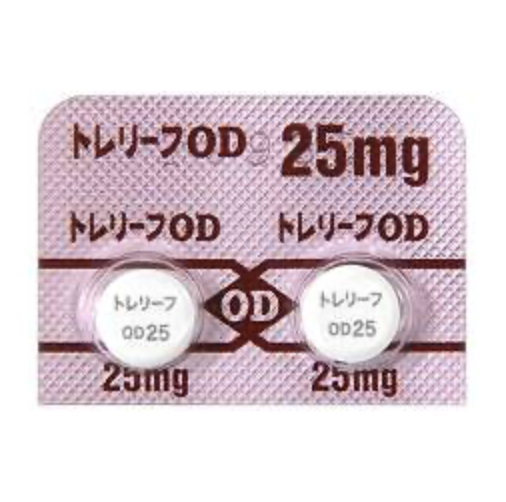

ゾニサミド(トレリーフ)

効能効果

◯パーキンソン病

(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)

◯レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム(レボドパ含有製剤を使用してもパーキンソニズムが残存する場合)

作用機序

作用機序はまだ完全に解明されてはいないが、6-ヒドロキシドパミン(6-OHDA)により片側黒質線条体のドパミン神経を選択的に

破壊したパーキンソン病モデルラット(片側6-OHDA処置ラット)を用いた脳微小透析法による実験において、

レボドパ(ベンセラジド塩酸塩含有)併用下における破壊側線条体細胞外液中ドパミンレベルに対し有意な上昇作用を示す。

また、ラット及びサル線条体ミトコンドリア・シナプトソーム膜標本中のMAO活性を阻害し、

その阻害作用は比較的MAOのB型に選択性を示す。

さらに、T型Caチャネル及びNaチャネル(ともにヒト遺伝子組換えタンパク質)に対して、

それぞれのチャネルにおける電流の阻害作用を示す。

用法用量

本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。

<パーキンソン病>

通常、成人に1日1回25mgを経口投与する。

なお、パーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善には、1日1回50mgを経口投与する。

<レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム>

通常、成人として、1日1回25mgを経口投与する。

薬価

添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400093_1169015F2022_1_12

臨床現場で病院薬剤師として思うこと

パーキンソン病の患者は多くみられます。

特に私は整形外科、外科を担当する病棟担当薬剤師でもあるので医師、看護師に医薬品について相談されます。

手術後はかかりつけの病院に転送など多かったりするのですが出来るのなら患者の負担にならないように

手術をした病院で適切なリハビリ後に退院してほしいと感じています。(大多数はそのように対応している)

そのためには薬剤師としてパーキンソン病の治療薬についての理解を深めないとなという事を常に意識して業務を行なっています。

さいごに

生きているうちに病気になることはあると思います。

その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり

自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。

その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。