とある病院薬剤師が血栓についてわかりやすくまとめてみた

血栓とは

血栓(けっせん)とは、血管内において形成される凝血塊。血栓によって生じる病態を総称して血栓症という。

正常な状態では血液の凝固の促進が体内で調節されており、出血時に血栓を形成して止血される。

止血が完了し障害された部位が修復されると血栓は消える。これを線溶作用と言う。

しかし、何らかの理由で血液成分や血流に変化を生じると血栓症を発症することがある。

血栓が肥厚し血管を塞ぐことにより、血栓が出来た下位の部位で虚血や梗塞が引き起こされる。

また、血栓がはがれて血管内の別の場所に移行して血管をふさぐことを血栓塞栓症という。

Wikipedia より引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/血栓

血栓症について

血栓症は、血栓ができる血管の種類によって、動脈血栓症と静脈血栓症の2つに分けられます。

血栓は血流に乗って移動するので発症する場所は様々ですが、それぞれ血栓のできるメカニズムには特徴があります。

動脈血栓症について

動脈は心臓から出て酸素や栄養を運んでいる血管のことです。

そこに血栓ができるメカニズムは様々ですが、主に脂質や糖の異常、脱水、不整脈、弁膜症、血管炎、血管内皮細胞の損傷から

血小板の活性化などをきっかけにして血栓が起こります。

動脈血栓症は、生命に危険を及ぼしかねない病気を引き起こします。

生活習慣病と呼ばれる「脂質異常症」や「糖尿病」などは、これらの病気の引き金になるため、日頃から予防することが大切です。

動脈血栓症が原因となり引き起こす疾患としては主に下記の3疾患になります。

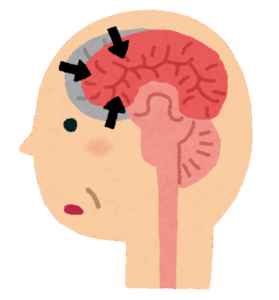

◆ 脳梗塞

◆ 心筋梗塞

◆ 下肢動脈血栓症

静脈血栓症について

血管には2種類あり、動脈と静脈に分かれています。

動脈は心臓から身体の末端に向けて血液を送り、静脈は身体の末端から心臓に向けて血液を送ります。

動脈は心臓のポンプ作用で血液を流しますが、静脈は筋肉を動かす時のポンプ作用の力で血液を流します。

ゆえに身体を長期間動かさないような状態が続くと、身体の筋肉を使わないために静脈の流れが悪くなり、静脈血栓症が起こります。

深部静脈血栓症とは、いわゆる「エコノミークラス症候群」のことです。

長時間同じ姿勢を取ることで、深部の静脈に血栓ができやすくなります。

また、できた血栓が肺に飛ぶことで「肺血栓塞栓症」が起こります。

静脈血栓症が原因となり引き起こす疾患としては主に下記の3疾患になります。

◆ 深部静脈血栓症

◆ 肺血栓塞栓症

◆ 腸間膜静脈血栓症

smarju HP より引用

https://smartdock.jp/contents/symptoms/sy057/#:~:text=血栓症とは、血液,することが大切です%E3%80%82

臨床現場で病院薬剤師として思うこと

血栓に関して特に気をつけていることは術後、骨折による長期入院の際に血栓による疾患に陥りやすいので

注意しています。(医師、看護師含め)

手遅れになってしまう前の予防がすごく大事ですね。

ただ、術後の場合は出血具合、状態を確認しないといけないし、骨折の場合も他に出血に伴う外傷がないかを確認して

適切な判断をして処方しなければならないので結構神経を使います。

まぁ、他の場合でも医薬品での対応をする際は適切な判断を常にしないといけないんですけど

深刻度合いが全く違うのでね。

血液系の医薬品の際はやっぱり集中しています。

さいごに

生きているうちに病気になることはあると思います。

その際にどのような対処をすれば良いのか不安に思いながら周りに相談をしたり

自身でインターネットで検索して調べる方は多いと思います。

その1つのお助けツールとしてこちらの記事を参考にして頂けたら嬉しいです。